「叡智・仁愛・創造」茨城県立水戸第二高等学校 Since1900

令和5年4月12日、3年ぶりに全校生徒で伝統の「校歌」を斉唱しました。どうぞお聴きください。(動画)

本校は「第Ⅳ期 Super Science High School(R5~5年間)」に文部科学省から指定を受けています(詳細はこちらから)

「叡智・仁愛・創造」茨城県立水戸第二高等学校 Since1900

令和5年4月12日、3年ぶりに全校生徒で伝統の「校歌」を斉唱しました。どうぞお聴きください。(動画)

本校は「第Ⅳ期 Super Science High School(R5~5年間)」に文部科学省から指定を受けています(詳細はこちらから)

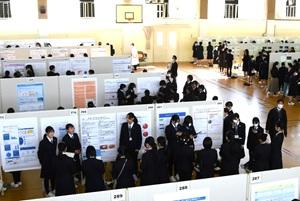

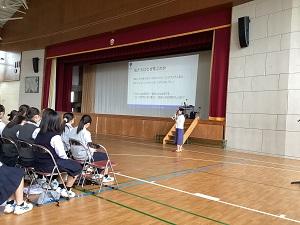

「SSH研究成果報告会」を開催します

探究の学びの成果を、生徒全員が発表します。

日 時 : 令和8年2月19日(木)

【午前の部】 9:30~11:45 水戸市民会館グロービスホール

◯代表生徒による口頭発表

【午後の部】 13:30~14:55 茨城県立水戸第二高等学校 体育館

◯全員によるポスターセッション

・1学年:「探究Ⅰ」

・2学年:SSコース「理数探究」

理系・文系「探究Ⅱ」

※ ご参加は、教育関係者に限らせていただきます。

|

|

写真は昨年度の様子

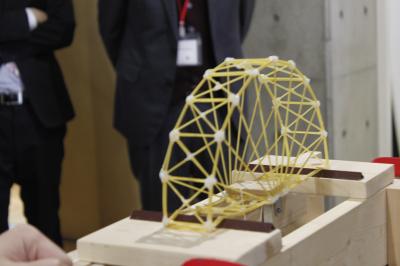

県内の高校生にSTEAM教育(Science:科学、Technology:技術、Engineering:ものづくり、Arts:芸術、Mathematics:数学)、いわゆる横断的な学習を推進するため、本校では「女子高生STEAMコンテスト」を企画し、今年度で10回目の開催となりました。競技種目を「パスタブリッジ」とし、茨城大学工学部のご後援をいただき、実施することができました。おかげさまで、10校19チームの参加があり、総勢55名(本校からは19名)の高校生が知恵を出し合って、モノづくりの楽しさを実感しながら、強度と美しさを兼ね備えたブリッジの製作に一生懸命取り組んでいました。この経験が科学技術分野を志すきっかけとなり、進路選択や人生においてプラスになることを心から願っております。

◯競技参加校

常磐大学高校 霞ヶ浦高校 玉造工業高校 高萩高校 土浦湖北高校

土浦日大高校 水戸工業高校 明秀学園日立高校 下館第一高校 水戸第二高校

◯総合順位

第1位 高萩高校 「んいとまな」

第1位 水戸第二高校 「spaghetti」

第3位 玉造工業高校 「たまこ」

| 強度 | 美しさ | |

| 第1位 | 高萩高校「んいとまな」 | 水戸第二高校「spaghetti」 |

| 第2位 | 玉造工業高校「たまこ」 | 水戸第二高校「佳紫まアントラーズ」 |

| 第3位 | 土浦湖北高校「湖北Aチーム」 | 水戸第二高校「積分」 |

| 第4位 | 水戸第二高校「spaghetti」 | 常磐大学高校「強い女」 |

| 第5位 | 明秀学園日立高校「チーズ・ボンゴレ」 | 3チーム |

|

|

|

11月23日(日)

学校を出発し、その後、成田空港からクアラルンプール国際空港へ向かいました。

夕食には、ホテルのブッフェをおいしくいただきました。明日からの現地研修を充実させるために、今夜はゆっくり休みます。

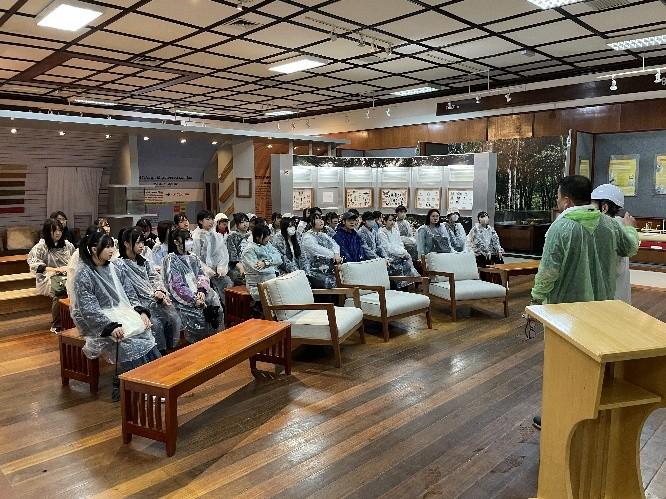

11月24日(月)

午前は森林研究所にて、現地のネイチャーガイドの説明のもと、熱帯多雨林のバイオームを学ぶ研修を行いました。教科書での学びと現地での学びが結びつき深い 理解になったようです。午後は、初めにロイヤルセランゴールにて、現地スズ鉱業の歴史を学び、ピューターのハードノック体験を行いました。現地技術者と合金に関してディスカッションを行い、金属への関心が高まりました。その後、バトゥ洞窟にて鍾乳洞を観察しました。日本の鍾乳洞とは様子や規模が全く異なることに大きな関心を持ったようでした。

11月25日(火)

終日、筑波大学マレーシア校にて研修を行いました。そこで日立ハイテクマレーシアの協力のもと、電子顕微鏡について説明を受け、実際に操作を体験し、さらに日立ハイテクマレーシア社長の山田様から「海外で働くことの難しさと楽しさ」についてご講演をいただきました。これらは、水戸二高とオンラインで繋ぎ、本校からも希望者が参加しました。生徒たちは、先進技術の体験や世界に活躍の場を求めることへ背中を押していただける内容のお話に大きな刺激を得たようです。その後、筑波大学マレーシア校の先生方と学生の協力のもと、理数探究での研究内容や、生徒たちがそれぞれ関心のあるトピックについて英語で発表しました。質疑応答も英語で行うことにチャレンジしました。うまく表現できたこともあれば、難しかったこともありましたが、この体験は今後の英語の学びへの糧になったと思います。

11月26日(水)

午前は、IHIマレーシアにて、海外での取組について説明を受け、カントリーマネージャー様からは、「海外で働くことの難しさと楽しさ」についてご講演をいただきました。その後、ローカルのスタッフの方とマレーシアの環境問題等についてディスカッションを行いました。事前学習で学んだことから、問題点を見出し、それぞれの関心事について意見を述べることができました。まだまだ、英語を聞き取る力は未熟かもしれませんが、少しでも理解しようと頑張っていました。午後は、現地での電力事業を担う企業でもあるTNBリサーチという企業を訪問しました。研究室ツアーを実施し、マレーシアの電力事情や持続可能な社会の実現に向けて、現在の研究を紹介いただきました。日本の状況ばかりではなく、グローバルな視点で物事を考えられるきっかけになったと思います。

11月27日(木)

午前は、サンウェイラグーン動物園でのバックヤードツアーを実施しました。そこでマレーシアでの絶滅危惧種の保護について学ぶことができました。午後は、プランテーション博物館での研修を行いました。パームヤシのプランテーションを行うために森林を伐採することによる野生動物への影響をサンウェイラグーン動物園での研修内容と関連付けて考えることができました。また、IHIマレーシアやTNBリサーチで学んだパームヤシの廃棄物から得る再生可能エネルギーについての研究と関連させ、マレーシアでのプランテーションの現状について深く考えることができました。その後、クアラルンプール国際空港から成田空港へ向けて出発しました。

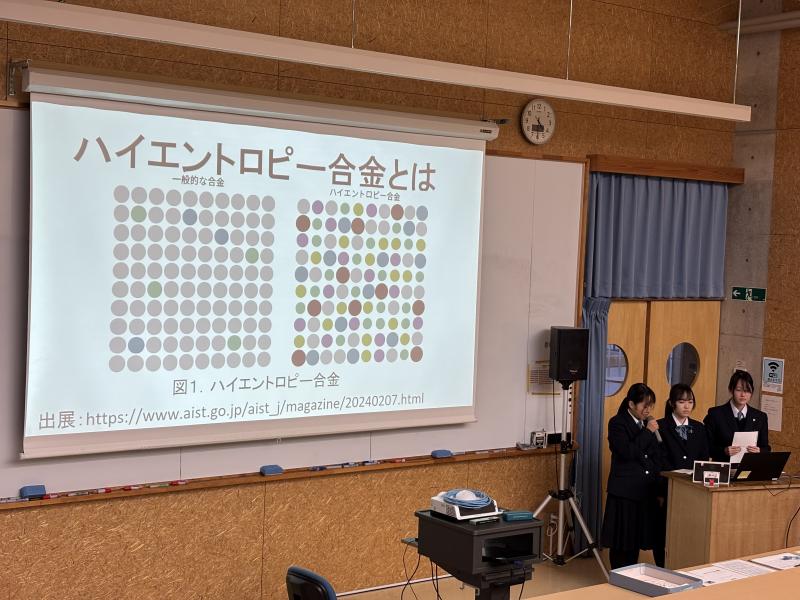

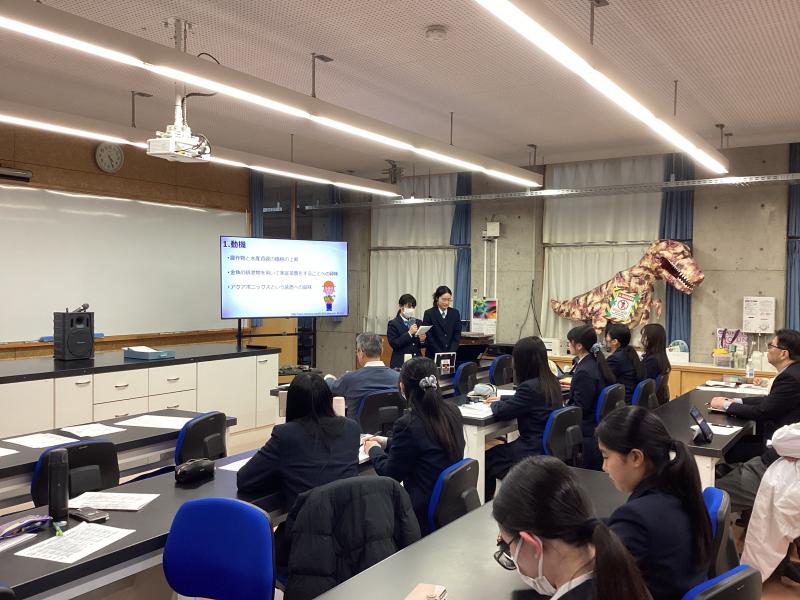

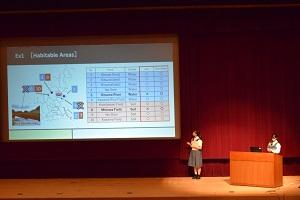

2学年「SS課題研究」第2回中間発表会を実施しました。

日 時 : 令和7年11月18日(火)16時~17時 会 場 : 本校視聴覚室

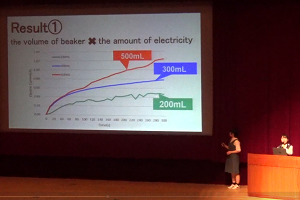

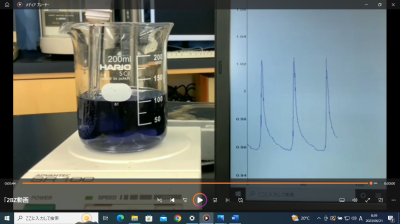

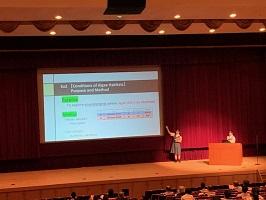

11月19日(水)16時~17時 会 場 : 本校地学実験室

本校2学年SSコース生徒による、「SS課題研究」第2回中間発表会を実施しました。茨城大学のチューター・本校の先生方及び1年生希望者の参観を受けて、それぞれの研究の進捗状況について、パワーポイントにまとめて口頭発表を行いました。

1 ドミノの加速過程

2 ハイエントロピー鉛フリーはんだの開発

3 フェルラ酸の抗菌効果について

4 ダイラタンシーの投射

5 アクアポニックス~魚の密度による植物の成長の関係~

6 湧き水の有効活用のために

第1回中間発表は、先輩の3年生SSH生徒が参観し、アドバイスをいただき、以後の研究に役立てました。第2回は茨城大学のチューターさん、そして関心の高い1年生希望者の参観があり、緊張の中で充実した発表になりました。各グループが、研究について、チューターさんから大学での研究方法のアドバイスなどを受けながら、今後の課題を持ち、見通しを持った発表を行うことができました。今後の研究に向けて、少しゆとりと自信が生まれ、後半何をするべきか明確になったようです。研究活動のより一層の深化に期待します。

|

|

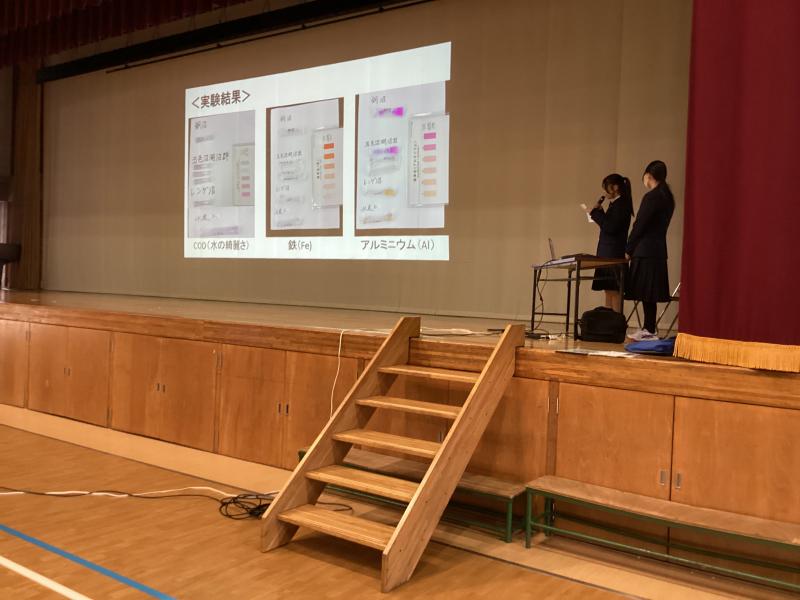

福島県裏磐梯方面において8月6日(水)~8日(金)に行われた「SSH自然科学体験学習」の報告会を実施しました。1年生18名が5つの班に分かれ、夏休みの活動後から調査のまとめを進め、1年生全員の前で発表しました。現地ガイドとしてお世話になった磐梯山ジオパーク協議会の蓮岡真様にもオンライン接続により、発表をご覧いただきました。

①裏磐梯の歴史と現代

②裏磐梯の地形

③裏磐梯の生物

④五色沼の色の違い

⑤銅沼とレンゲ沼の水質の関係 の順に発表しました。

発表後の蓮岡様による講評では、

「裏磐梯の文化的な側面を導入とし、地質、生物、化学の内容それぞれについてよく調べられている。どの班もわかりやすくまとめ、スライドの使い方も工夫できている。」

と、お褒めの言葉をいただきました。

発表を聞いた生徒からは、

「疑問に思ったことを観察や実験を通して考察をしていく過程が順序よく説明されていた。」

「スライドが見やすく作られていて、探究の発表の参考にしたいと思った。」

「湖によって色や性質が異なることや、近くでは見ることができない動植物がいることを知って驚いた。豊かな自然を守っていきたい。」

「身近な自然は様々な視点で自分たちの学習と結び付けられることがわかった。これから私も身の回りをよく観察することを意識し自然について関心をもっていきたい。」

「茨城の自然にも関心を持ち、疑問に思い想像をするなど関わっていきたい。」

といった感想がありました。

今回調査、発表したことをきっかけに、さらなるSSH活動に挑戦してほしいです。

|

|

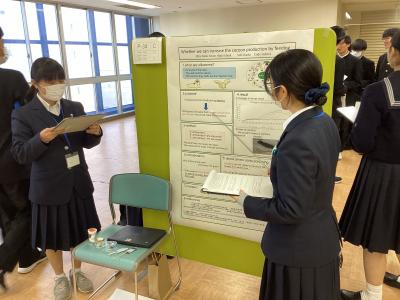

関東SSH指定女子高校等研究交流会に参加してきました。

期 日 : 令和7年8月22日(金) 会 場 : お茶の水女子大学

本校2学年SSコース生徒は、お茶の水女子大学で、関東にあるSSH指定等の7校合同の研究交流会に参加してきました。

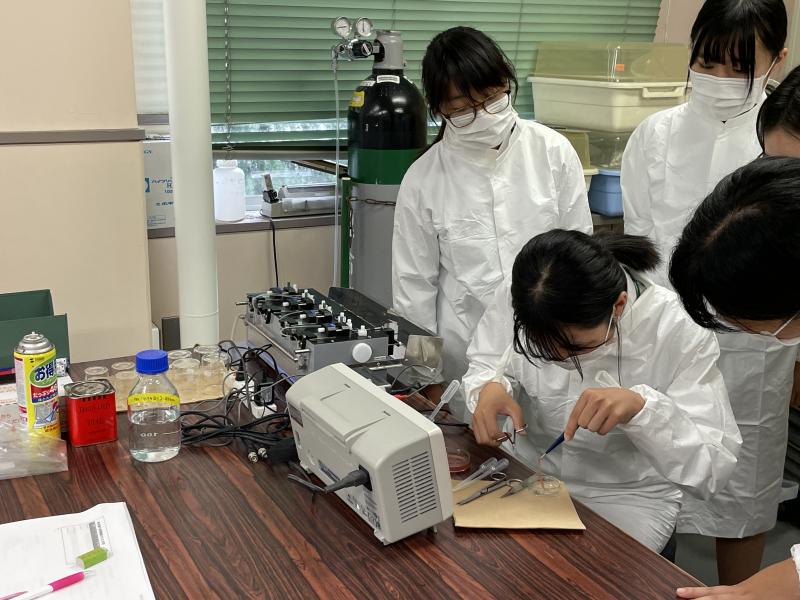

物理・化学・生物・数学・情報・工学分野の実習に参加し、高校では体験できない実験や分析機器操作について、お茶の水女子大学の先生方及び大学院生の指導助言を受けながら、実験技能の向上を図る研修となりました。

また、他校生とは、課題研究について研究内容を共有するとともに、お茶の水女子大学の大学院生の助言を受けながら、研究の手法や進め方について話し合いました。

今回の実験実習と他校生との交流で得たものを活かし、各班の研究に、より一層の深化を期待します。

参加校 水戸第二高校 宇都宮女子高校 前橋女子高校 浦和第一女子高校

川越女子高校 熊谷女子高校 お茶の水女子大学附属高校

日 程 9:30 開会行事

10:15 分野別実習

13:15 分野別実習

15:10 7校課題研究交流会

16:10 閉会行事

|

|

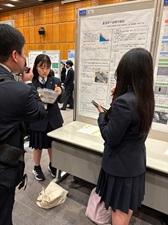

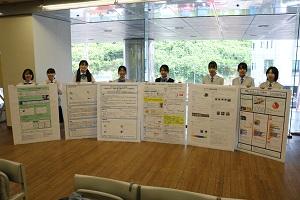

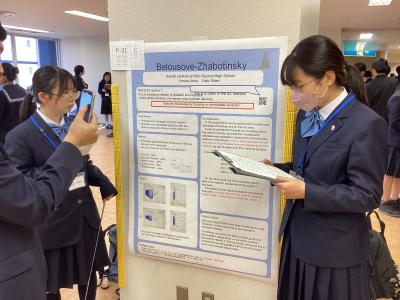

3学年SSコース生徒が「理数探究」で取り組んだ課題研究の成果をポスターにまとめました。今後は、外部コンテスト等において研究成果を発表して参ります。

| 研究テーマ |

| 最速降下曲線の検証 |

| BZ反応における温度との関係性 |

| ビスマス結晶の制御 結晶の大きさに影響を与えるものは何か |

| 活性炭の消臭力 |

| 繊維の吸湿発熱効果の解析 |

| アオミドロの培養条件を探る |

| ミミズの飼育方法と交替性転向反応の研究 |

| 肌にやさしいとは〜保湿効果を高めるには〜 |

本校の探究活動で活用しているルーブリックです。参考にできるところがあればご活用ください。

福島県裏磐梯方面において、8月6日(水)~8日(金)2泊3日の日程で、「SSH自然科学体験学習」を実施しました。1年生17名が5つの班に分かれ、調査活動を行いました。初日には雨が降ったものの2日目以降は天候に恵まれ、予定どおり活動を進めることができました。調査および活動のまとめに際して、現地ガイドの方々にお世話になりました。

1日目:事前レクチャー、五色沼湖沼群散策

2日目:裏磐梯散策(レンゲ沼~中瀬沼)、磐梯山散策(八方台登山口~ブナの森)

ワークショップ(磐梯山ジオモデル制作)

3日目:慧日寺跡~龍ケ沢湧水散策

5つの班の研究テーマは次のとおりです。

1班……裏磐梯の誕生から現在までの噴火

2班……磐梯山・裏磐梯の地質

3班……五色沼の色が違うのはなぜ?

4班……レンゲ沼の水質

5班……磐梯山・裏磐梯の生態系

生徒からは、

「普段は関わらない方々と接して新たな発見ができた。」

「実際に行くことでしか味わえない体験ができてとてもためになった。」

「現地にしかいない生物などたくさんのことを知ることができた。」

「柳沼や青沼のきれいな景色やたくさんの緑に癒やされた。」

といった感想がありました。

今回調査した内容について、11月に報告会を開催する予定です。

私たちの活動を支援してくださいました蓮岡真様はじめ磐梯山ジオパーク協議会の方々、ホテルスタッフの方々、ありがとうございました。

|

|

本校で実施している2学年「総合手金探究の時間(探究Ⅱ)の資料です。参考にできるところがあればご活用ください。

2学年「探究Ⅱ」年間計画

| 回 | 内容 | 詳細 | |

| 1 |

オリエンテーション①(教室) |

①GoogleMeetの全体説明により1年間の流れを理解する。 ②イメージマップを作成する。 |

|

| 2 | オリエンテーション②(体育館) | ①探究班を決める。 | □探究班 |

| 3 | 第ゼミ・班の初顔合わせ 探究テーマを決める |

①探究したい内容をゼミ内で共有する。 ②課題や問いを見出しテーマを決める。 |

|

| 4 | 先行研究・文献調査 | ①図書館やインターネットで先行研究や文献を調べる。 | |

| 5 | 仮説を立てる | ①問いに対して仮説を立てる。 | □テーマ □参考文献 |

| 6 | 探究計画を立てるⅠ 実験・実践・調査を行うⅠ |

①仮説検証の方法を考える。 ②検証データの収集や記録を行う。 |

□目的・仮説 □検証方法 |

| 7 | ①検証データの収集や記録を行う。 ②現段階の自己評価をGoogleフォームで行う。 ③夏季休業中の計画を立てる。 |

□Googleフォーム(自己評価) □夏季休業中の計画 |

|

| 8 | 実験・実践・調査を行うⅢ | ①検証データの収集や記録を行う。 | |

| 9 | 実験・実践・調査を行うⅣ | ①検証データの収集や記録を行う。 | |

| 10 | 結果を分析するⅠ | ①収集したデータを表やグラフにまとめる。 | |

| 11 | 結果を分析するⅡ ポスター作成Ⅰ |

①ポスター作成の説明を行う。(Microsoft Teams、PPT) ②得られた結果から考察する。 |

□結果 □考察 |

| 12 | 結論をまとめる ポスター作成Ⅱ |

①仮説に対する結論をまとめる。 | □結論 |

| 13 | ポスター作成Ⅲ | ①ポスターにまとめる。 | |

| 14 | ポスター作成Ⅳ | ①ポスターにまとめ、中間発表の準備をする。 | □ポスター確認 |

| 15 | 中間発表を行う | ①各教室で中間発表を行う。 ②各教室の代表班を投票する。 |

|

| 16 | 研究成果報告会に向けてⅠ | ①口頭発表班を決定し、発表スライドを作成する。 ②ポスターを修正する。 |

|

| 17 | 研究成果報告会に向けてⅡ | ①発表スライド、ポスターの完成を目指す。 | |

| 18 | 研究成果報告会に向けてⅢ | ①ポスターを完成させる。(最終締切) ②ポスター発表の練習と口頭発表のリハーサルを行う。 |

□ポスター完成 |

| 19 | 研究成果報告会に向けてⅣ | ①研究成果報告会当日についての説明を行う。 ②口頭発表スライドを完成させる。 ③発表練習を行う。 |

□口頭発表スライド |

| 20 | 研究成果報告会 | ①代表生徒による口頭発表を行う。 ②1・2年生全員によるポスター発表を行う。 ③振り返りを行い自己評価をGoogleフォームで行う。 |

□Googleフォーム (自己評価) |

7月29日(火)、30日(水)、31日(木)にわたり「令和7年度水戸市次世代エキスパート育成事業 ミニス-パーサイエンスコース“目指せ!未来の科学者”」事業が本校で実施されました。水戸市内から集まった小中学生30名が、化学分野、地学分野、生物分野に分かれ、各実験室にてそれぞれのテーマに沿った実験を行いました。また、科学部の生徒を中心に、本校生の希望者29名がサイエンスサポーターとして小中学生の活動をサポートしました。

化学分野では、高校生が授業で使用する実験器具を用いて「おーいお茶」、「特茶」、「濃い茶」といった日頃馴染みの深い飲料水中のビタミンC量を測定しました。

地学分野では、屋上において太陽黒点の観察と火山灰に含まれる鉱物の観察を行いました。

生物分野では、「豚の心臓の解剖」・「動物・植物の水と栄養素の運び方を比べる」実験を行いました。

参加者は、「初めて行う実験や観察を体験し、詳しく解説してもらって、科学することを存分に楽しめました。」と感想を述べていて、有意義な三日間の実験実習を行うことができました。

|

|

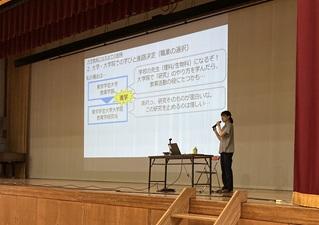

SSH事業の一環として、7月11日(金)に1年生を対象としたスーパーサイエンスハイスクール講演会が行われました。

山口大学大学院 創成科学研究科で助教としてご活躍中の菊池涼夏先生をお迎えし、「高校生活と進路決定、そして研究者への歩みと現在」というテーマでお話しいただきました。菊池先生は本校の卒業生で、高校時代の過ごし方や研究者になるまでの道のり、現在取り組まれている研究の内容について紹介してくださいました。

生徒からは、「身近な農作物に倍数体が存在することに興味をもち、新たな発見に向けて取り組まれている研究を身近に感じた。」「女性研究者への支援が充実し、就職の道が開かれていることがわかった。」「友達や恩師との出会いについて、将来を考える上で重要なお話を聞くことができた。」といった感想がありました。

この講演会をきっかけに、科学への意識を高めるとともに、これからの高校生活を充実したものにしていってほしいと思います。

|

|

7/5(金)13時30分から、日本原子力研究開発機構にて、SSHサイエンスツアーを開催しました。

内容はアジア各国の研修生12名と本校の希望生徒27名が文化交流を図り、その後、放射線測定実習を行いました。

出迎えていただいた研修生、担当者、研究員の方は女性が多く、本校の目指すサイエンスリーダーの模範となる方々がたくさんいらっしゃいました。海外研修生の皆さんは、それぞれの母国文化を作成したプリントを使って丁寧に説明してくれたり、参加者全員が楽しく交流に参加することができました。

このサイエンスツアーはオールイングリッシュの研修で、参加生徒は、研修生の母国のことを質問したり、ジェスチャーを混ぜながら自己紹介をしたりするなど、楽しく明るくコミュニケーションを取っていました。

その後の放射線測定実習は、講義資料も全て英文の研修であり、懸命に理解を進め、海外研修生と協力しながら実習を行いました。

参加生徒の多くが、外国の方と英語で交流しながら、研修生と一緒に、身近にある放射線の実習を行うという、大変有意義で、充実した研修となったと感想を述べていました。

|

|

|

|

令和7年度SSH課題研究発表会を以下のとおり開催いたします。

実施日 令和7年7月23日(水)

会 場 水戸市民会館 ユードムホール(中ホール) 茨城県水戸市泉町1-7-1

日 程 9:00 ~ 9:15 受付

9:15 ~ 9:30 開会行事

9:30 ~ 11:40 課題研究発表

11:40 ~ 11:50 指導講評・閉会

参加を希望される場合は、添付文書の参加申込フォームへのご入力をお願いいたします。

→ 令和7年度茨城県立水戸第二高等学校「SSH課題研究発表会」の開催について(教育関係各位).pdf

本年度もオーストラリア海外研修を実施します!

4月19日に第1回オーストラリア海外研修説明会が行われ、112名の希望者が熱心に話を聞いていました。中でも、昨年の先輩参加者による研修報告を、目を輝かせながら聞いている姿が印象的でした。より多くの二高生が海外に興味を持ち、飛び立つ背中を応援します。

<令和7年度オーストラリア海外研修>

期日:7月25日~8月4日

定員:30名

場所:オーストラリア シドニー

<今後の日程>

~4月28日校内申込書の提出(担任へ)

5月 1日研修生選考試験

5月16日選考結果通知

5月20日参加申込書提出

|

|

つくばScience Edge 2025 中高生国際科学アイデアコンテスト

2025年3月28日(金)~ 29日(土)会場 つくば国際会議場

本校物理班「最速降下曲線の検証」チームは、茨城大学科学研究発表会からの推薦を受けて、海外と合わせて366件と過去最多エントリー数の中、予備審査、書類選考に進んだ220チームに選ばれ、「ブース発表及びポスター」の二つのプレゼンテーション発表を行ってきました。

「つくばScience Edge」は、授業の課題研究やクラブ活動で取り組んだ研究をもとに、科学に関する「アイデア」を発表する、世界を代表するアイデアコンテスト発表会です。

物理班生徒の感想

「全ての作品・発表内容のレベルが高く、各テーマへの理解度や発想力、着目する点が明確であった。制作物・実験結果のレベルや完成度が高い、新しい視点や着目点を学んだ。」

以上たいへん有意義な大会に参加できました。

|

|

令和6年度未来の科学者育成プロジェクト事業「第14回茨城県高校生科学研究発表会」へ参加します。

日 時 : 令和7年3月4日(火)~令和7年3月11日(火)

会 場 : オンライン(茨城県教育委員会HPに掲載)

茨城県内の高等学校及び中等教育学校(後期課程)の生徒が参加します。第一線で活躍している研究者から指導や助言を受けることにより研究内容の一層の深化を図ることを目指しています。研究ポスター(pdfデータ)及びそれを説明する動画を、本校ホームページでも公開します。以下のテーマは2学年SSコース生徒による研究です。じっくり御覧ください。

令和7年1月12日(日)~17日(金) 5泊6日 場所:マレーシア クアラルンプール近郊

今年もSSHマレーシア海外研修を実施しました。今年は、1年生10名、2年生12名の計22名が参加しました。

1月12日

本校を出発し、その後、成田空港からクアラルンプール国際空港へ向かいました。

1月13日

午前は、森林研究所にて、ネイチャーガイドの説明のもと、熱帯多雨林のバイオームを学ぶ研修を行いました。午後は、バトゥ洞窟にて鍾乳洞を観察し、マレーシア国立動物園ではマレーシアに生息する絶滅危惧種の保護に関する実際の取り組みを調査しました。

|

|

|

1月14日

午前は、マラヤ大学予備教育センターにて、理数探究や文化に関するプレゼンテーションを行い現地の学生と交流しました。午後は、筑波大学マレーシア校にて、理数探究での研究内容を英語で発表しました。さらに、研究者から卓上走査型電子顕微鏡による講義・実習を受けました。

|

|

|

|

1月15日

午前は、日立ハイテクマレーシアにて、理数探究や文化に関するプレゼンテーションを行いました。さらに、バーチャルメガネを使用した遠隔操作実習を水戸二高とつなぎ実施しました。午後は、日立サンウェイにて、日本人女性社長や、現地技術者とのディスカッションを行いました。

|

|

|

|

1月16日

午前は、ペトロサインスにて、石油産業や科学に関する展示を見学し、現地スタッフに質問し、現地産業と科学との繋がりを考える研修を行いました。午後は、ロイヤルセランゴールにて、現地スズ鉱業の歴史を学び、ハードノック体験を行い、金属加工について関心を高める研修を行いました。その後、クアラルンプール国際空港から成田空港へ向けて出発しました。

|

|

|

1月17日

成田空港から本校に到着し、全行程を予定通り実施することができました。

6日間の研修で、生徒たちは以下の感想を述べています。

・高校へ入学した頃は、全くと言って良いほど興味の無かった海外研修でしたが、水戸二高で学んでいく中で海外にも興味を持ち始め、今回SSHマレーシア海外研修に参加しました。海外研修では多くの学びがあり、参加して本当に良かったなと思っています。私が1番知りたいと思っていた、多民族国家による自分と違う価値観を持つ人との関わり方について、現地の人も難しいと答えていたことが印象的でした。

・知らない土地で過ごすことは毎日沢山の刺激や発見があり、様々な国の人たちが集まって過ごす環境の良さに気が付きました。海外に行ったことでもっと英語を話せるようになりたい、違う国の人との交流を深めたいという願望が芽生えました。様々な人とコミュニケーションをとることがいちばん楽しかったです。

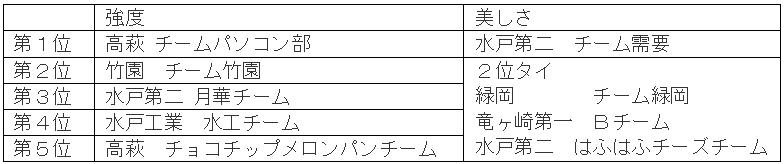

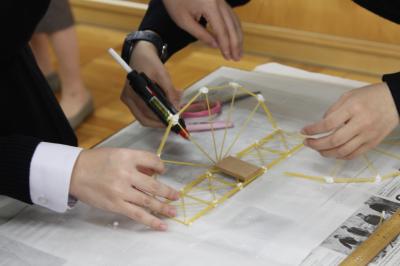

県内の高校生にSTEAM教育(Science:科学、Technology:技術、Engineering:ものづくり、Arts:芸術、Mathematics:数学)、いわゆる横断的な学習を推進するため、本校では平成28年よりSTEAMコンテストを企画しています。昨年度に引き続き競技種目を「パスタブリッジ」とし、茨城大学工学部のご後援をいただきながら、準備を進めてきました。おかげさまで、11校17チームの参加があり、総勢51名(本校からは16名)の高校生が知恵を出し合って、モノづくりの楽しさを実感しながら、強度と美しさを兼ね備えたブリッジの製作に一生懸命取り組んでいました。この経験が科学技術分野を志すきっかけとなり、進路選択や人生においてプラスになることを心から願っております。

乾先生、車谷先生をはじめとする茨城大学工学部の先生方、大学院生の皆さん、丁寧なご教授、そして当日のサポート、本当にありがとうございました。また、この企画を盛り上げてくれた競技参加者、引率の先生方、その他関係者の皆さん、本当にありがとうございました。

○ 競技参加校

玉造工業高校 水戸工業高校 緑岡高校 波崎高校 石岡第二高校 下館第一高校 竹園高校

竜ヶ崎第一高校 高萩高校 明秀学園日立高校 水戸第二高校

総合順位 第1位 高萩 チームパソコン部

第2位 竹園 チーム竹園

第3位 水戸第二 月華チーム 水戸第二 チーム需要

|

|

|

1月15日(水)に本校と日立ハイテクマレーシアが連携したコラボ授業を実施しました。

昨年は、電子顕微鏡遠隔操作体験だったのですが、今年は、バーチャル眼鏡を用いた体験を実施しました。具体的には、本校の生徒が技術者、マレーシアにいる生徒が作業者という設定で、バーチャル眼鏡をかけた生徒に、本校にいる生徒が指示を出し、折り紙を折るという共同演習でした。そもそもバーチャル眼鏡を体験したことのない生徒がいざ眼鏡をかけて見ると今までに見たことのない世界を体験しているようでした。また、指示が全て英語ということもあり、より現実的な体験をすることができたのではないかと思いました。とある空間に、バーチャルでPDF資料を出現させ、その資料を拡大させて見やすくしたり、移動させたりすることができました。その後、お互いの状況が慣れてきたところで、本校の生徒がバーチャル眼鏡をかけたマレーシアにいる生徒に、指人形の折り方について指示を出し、言われた通りに折っていたのですが、なかなか思うような形にならず、場が盛り上がる場面もありました。

お互いに貴重な体験をさせていただきました。日立ハイテクマレーシア様には本当にお世話になりました。日立ハイテクマレーシア社長である山田英博様ありがとうございました。

|

8月5日(月)、6日(火)および7日(水)にわたり「令和6年度水戸市次世代エキスパート育成事業ミニス-パーサイエンスコース“目指せ!未来の科学者”」事業が本校で実施されました。水戸市内から集まった小中学生が化学分野、地学分野、生物分野に分かれ、各実験室にてそれぞれのテーマに沿った実験を行いました。また、科学部の生徒を中心に、本校生の希望者がサイエンスサポーターとして小中学生の活動をサポートしました。

化学分野では、高校生が授業で使用する実験器具を用いて「おーいお茶」「午後の紅茶」といった日頃馴染みの深い飲料水中のビタミンC量を測ってみました。

地学分野では、火山灰に含まれる鉱物の観察から始まり、岩石の密度を調べたり、シリンダーとフラスコを使って雲をつくったりしました。

生物分野では、ブタの心臓と腎臓、眼の解剖を行い、それぞれの臓器の構造とはたらきを学びました。

3日間という短期間でしたが、実験と観察を基に科学する心を養うことができた、とても有意義な時間でした。

|

|

|

令和6年度SSH「裏磐梯 自然科学体験学習」を実施しました。3日間とも天候に恵まれたおかげで予定されていたプログラムをほぼ全て実施でき、存分に自然を満喫することができました。私たちの活動をサポートしてくれた現地ガイドとホテルスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。

☆ 日時 令和6年7月31日(水)~8月2日(金)

31日(水) 事前レクチャー、五色沼自然探勝路散策

1日(木) 磐梯山散策(裏磐梯登山口~銅沼、八方台登山口~ブナの森) 、天体観測(夏の大三角形)

2日(金) 龍ヶ沢湧水散策、慧日寺講義

☆ 研究テーマ

(1) 「宝の山よ」と民謡で歌われる会津磐梯山と裏磐梯高原の魅力と楽しみ方

(2) 磐梯山1888年の噴火と火山災害、その後の裏磐梯高原の誕生と現在

(3) 磐梯山や裏磐梯高原(五色沼湖沼群)の生物多様性

(4) 磐梯山や裏磐梯高原(五色沼湖沼群)の植生と遷移

(5) 磐梯山や裏磐梯高原における日本を代表する3大プログラム

(6) 磐梯山や裏磐梯高原の固有種・絶滅危惧種の保護保全と特定外来種

☆ 生徒からの感想

・磐梯山の歴史や生物多様性などについて教えて下さりありがとうございました。これからもここで学んだ事を活か し様々なことに興味をもって意欲的に取り組んでいきたいと思います。

・山登り中極度に疲れている様子がなく、流石だなと感じました。

・磐梯山と周辺地域について沢山知ることができてとても楽しかったです。今回教えていただいた事を今後の糧として新しいことにも挑戦していきたいと思います。有難うございました。

・事前学習、そして福島での3日間、ありがとうございました。ほとんど知識ない私たちにも、わかりやすい解説をしてくださったおかげで、興味をもって楽しく活動をすることができました。3日間で学んだことを活かして、わかりやすいまとめができるように頑張ります。

・沢山細かく詳しく色々な情報を教えて下さり本当にありがとうございました。現在の磐梯山や過去の磐梯山についてより深く考えることが出来ました。また機会があったら行きたいです。

・この体験学習を通し、裏磐梯の人々や自然にとって小磐梯の噴火が大きく関係している事をより身近に感じられました。私も地元の自然を地域の人達で守っていこうと改めて思いました。

・磐梯山にある植物や五色沼、銅沼など磐梯山についてたくさんのことを細かく教えて下さり、有難うございました。とても有意義な時間を過ごせました。「おゆまるくん」もすごく楽しかったです。

・今回のテーマに沿った内容と、そこから派生して自然や磐梯山周辺の人々の生活についても教えて下さり有難うございました。勉強になったのはもちろんですが、とても楽しかったです。

|

|

|

|

|

|

SSH事業の一環として、7月16日(火)にスーパーサイエンスハイスクール講演会が行われました。

「『なんか面白そう』を進路にしよう~探究学習から充実した大学生活へ~」をテーマに、東京都立大学 大学教育センター アドミッション・センター 高大連携室長で都市環境学部 環境応用化学科の河西奈保子教授にご講演をいただきました。

生徒からは「高校から職業につくまでの先生の思いやどうやって進路を決めたのかを知ることが出来て、自分の進路選択にも役に立つ情報でした。」「これから文理選択をしていく上で自分が興味関心のある分野に注目して選択していこうと思った。」「自分の進路のために勉強することは大切だなと気づかされました。また、探究心を持つことは大切だとわかりました。」などの感想が見られました。

|

|

SS課題研究発表会を実施しました

日時 令和6年7月20日(土)

会場 駿優教育会館 2階 大教室

本校3年生SSコースの生徒にとって今回が最終発表会となりました。

全研究班とも、研究論文と共に、これまでの取り組みと成果を発表することができました。

また、今年度は閉会の後に全グループがポスター発表を行い、積極的な質問を受けるなど、発表者と参加者が共に有意義な発表会を実施することができました。

質疑では会場から多くの質問が寄せられ、発表会を盛り上げて頂きました。緑岡高校生他ご参観の皆様、ありがとうございました。

運営指導委員の先生方からは、これまで丁寧に研究に取り組んでいた様子が伝わる発表だったとのご講評を頂きました。その他多くのご助言を頂きました。

これからの研究に活かしていきたいと思います。

|

|

7/5(金)13時30分から、日本原子力研究開発機構にて、SSHサイエンスツアーを開催しました。

内容はアジア各国の研修生13名と本校の希望生徒21名が文化交流を図り、その後、放射線測定実習を行いました。

出迎えていただいた研修生、担当者、研究員の方は女性が多く、本校の目指すサイエンスリーダーの模範となる方々がたくさんいらっしゃいました。研修生の皆さんはそれぞれの母国文化を作成したプリントを使って丁寧に説明してくれて、参加者全員が楽しく交流に参加することができました。

このサイエンスツアーはオールイングリッシュの研修で、参加した生徒たちは、研修生に質問したり、ジェスチャーを混ぜながら自己紹介をしたりするなど、明るくコミュニケーションを取っていました。

放射線測定実習と講義資料も全て英文での研修であり、頑張って理解を進めながら海外研修生と協力しながら実習を行っていました。殆どの生徒が大変有意義で、充実した研修となったと感想を答えていました。

|

|

|

|

SSH「平磯・白亜紀層 自然研修」を実施しました。

日時 : 令和6年6月8日(土) 会場 :ひたちなか市平磯町4656-1(平磯海岸)

本校1・2学年希望者28名による「平磯・白亜紀層 自然研修」を実施しました。

昨年と同じこの時期に今年も茨城県の環境保全海洋生物の専門家で茨城県環境アドバイザーでもある、鴨川充先生から、平磯海岸の生物についての説明、そして専門的なフィールドワークの仕方を教えていただき、後半に全員で採集した生物を集合して持ち寄り同定を行いました。

好天にも恵まれ、参加生徒全員が大変有意義な研修で、みんなで協力しあって、楽しくフィールドワークを行い、たくさんの新たな発見があったと感想を述べていました。

|

|

令和5年度未来の科学者育成プロジェクト事業「第13回茨城県高校生科学研究発表会」へ参加します。

日 時 : 令和6年3月5日(火)~令和6年3月11日(月)

会 場 : オンライン(茨城県教育委員会HPにも掲載)

茨城県内の高等学校及び中等教育学校(後期課程)の生徒が参加する行事です。各研究について、研究内容を説明したポスター(pdfデータ)及び動画を、本校ホームページにおいて公開します。審査及び表彰は行わず、それぞれの研究に対して、第一線で活躍している研究者から指導や助言を受けることにより研究内容の一層の深化を図ることを目指しています。以下の表にある研究テーマは2学年SSコース生徒の研究となります。ポスターと動画がございますのでじっくりと御覧ください。

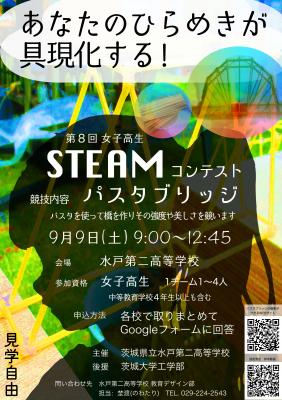

県内の高校生にSTEAM教育(Science:科学、Technology:技術、Engineering:ものづくり、Art:芸術、Mathematics:数学)、いわゆる横断的な学習を推進するため、本校では平成28年よりSTEAMコンテストを企画しています。今年度は競技種目を「パスタブリッジ」に変更し、茨城大学の後援をいただきながら、5月より準備を進めてきました。おかげさまで、参加者は過去最高の総勢102名となり、62名の高校生が知恵を出し合って、モノづくりの楽しさを実感しながら、強度と美しさを兼ね備えたブリッジの製作に一生懸命取り組んでいました。この経験が科学技術分野を志すきっかけとなり、進路選択や人生においてプラスになることを心から願っております。

茨城大学工学部の乾先生、車谷先生、大学院生の皆さん、長期にわたり丁寧なご教授、そして当日のサポート、本当にありがとうございました。また、この企画を盛り上げてくれた競技参加者、引率の先生方、その他関係者の皆さん、本当にありがとうございました。次年度も機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

〇競技参加校

高萩高校、明秀日立高校、佐和高校、緑岡高校、常磐大高校、水戸啓明高校、

つくば国際東風高校、竜ケ崎第一高校、取手松陽高校、水戸第二高校

〇総合順位

第1位 取手松陽 ニョッキチーム

第2位 明秀日立 田中チーム

第3位 緑岡 Bチーム 水戸第二 Cチーム

|

|

緑岡高校主催「英語による科学研究発表会」に参加しました。

日時:令和5年12月2日(土)10時~15時 会場:駿優教育会館

本校2学年SSコース5班全員が、「英語による科学研究発表会」に参加しました。

・ポスター発表(7校34件)・豊島岡女子学園高校・都立多摩科学技術高校・日立第一高校・中央大学附属高校・宮城県仙台第一高校・水戸第二高校

第2回中間発表の研究を英文のポスターにまとめあげ、8人全員が英語による発表会を行ってきました。受け答え全てを英語という訳にはいきませんでしたが、他校の皆さん、先生と質疑のやりとりを行うとともに、交流と情報交換ができたことが、一番の収穫で、充実した発表会となりました。

|

|

2学年「SS課題研究」第2回中間発表会を実施しました。

日 時 : 令和5年11月21日(火)16時~17時 会 場 : 本校視聴覚室

本校2学年SSコース生徒による、「SS課題研究」第2回中間発表会を実施しました。先生方や1年生の参観を受けて、それぞれの研究の進捗状況について、パワーポイントにまとめて口頭発表を行いました。

第1回中間発表は3年生SSHの皆さんが参観し、アドバイスをいただき、以後の研究に役立てました。今回の第2回は関心のある1年生13名の参観があり、緊張の中で充実した発表になりました。それぞれが、研究の結果について今後の課題を持ちながら、見通しを持った発表を行うことで、少しゆとりと自信が生まれ、後半何をするべきか明確になったようです。今後の研究のより一層の深化に期待します。

|

|

8月に実施した自然科学体験学習において、班ごとに研究成果をまとめたスライドを用いて報告会を実施しました。体育館が使えない影響でZOOMでのオンライン開催となりましたが、この日に向けて入念に準備を進めてきたこともあり、どの班も非常に素晴らしいプレゼンテーションとなりました。また、現地ガイドさんにもオンラインで参加していただき、最後にご講評をいただいたことで、報告した生徒はもちろん、聴講した生徒の皆さんにとっても、自然や環境、生物について深く考えるきっかけとなり、科学的な自然観を身につけることができたのではないでしょうか。

1年間にわたり、私たちの活動をサポートしてくださった現地ガイドの皆さん、本当にありがとうございました。

☆ 研究テーマと発表順(5分×7班)

(1) 宝の山 磐梯山

(2) 磐梯山と裏磐梯高原

(3) 保全と活用

(4) 五色沼自然探勝路

(5) 磐梯山・裏磐梯の生き物

(6) ブナ・アカマツ

(7) 特定外来種と固有種について

|

|

「第8回女子高生STEAMコンテスト」を 12月16日(土)に開催いたします。

(当初、9月9日に予定していましたが、悪天候により延期となりました。)

今年度は、茨城大学工学部からご後援いただき、「パスタブリッジ」というテーマで実施します。

見学自由ですので、保護者の皆様はもちろんのこと、高校の学びに触れてみたい地域や小中学校関係者の方々も、どうぞお越しください。

9/27(水)13時から、日本原子力研究開発機構(東海村)にて、SSHサイエンスツアーを開催しました。

内容はアジア各国の研修生12名と、本校参加希望生徒19名が文化交流を図り、その後、放射線測定実習を行いました。

出迎えていただいた担当の方々は研修生9名、副館長をはじめとして担当者、研究員の方で、女性が多く、本校の目指すサイエンスリーダーの模範となる方々がたくさんいらっしゃいました。

このサイエンスツアーはオールイングリッシュの研修であり、参加した生徒たちは、研修生の自国の紹介に対して質問したり、ジェスチャーを混ぜながら自己紹介をしたりするなど、明るくコミュニケーションを取っていました。

放射線測定実習に関する講義も英語によるものであり、頑張って理解を進めながら海外研修生と協力しながら実習を行っていました。有意義で、充実した研修となりました。

|

|

|

|

3日間とも天候に恵まれたおかげで予定されていたプログラムをほぼ全て実施でき(土星の観測だけは悪天候により実施できませんでした)、存分に自然を満喫することができました。

私たちの活動をサポートしてくれた現地ガイドとホテルスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。

☆ 日時 令和5年8月1日(火)~3日(木)

1日(火) 事前レクチャー、五色沼自然探勝路散策、天体観測(夏の大三角形)

2日(水) 磐梯山散策(裏磐梯登山口~銅沼、八方台登山口~ブナの森)

天体観測(国際宇宙ステーション)

3日(木) 幻の滝、龍ヶ沢湧水散策

☆ 研究テーマ

(1) 磐梯山 : 火山(科学)としての側面と、信仰(文化)としての側面

(2) 磐梯山と裏磐梯高原 : 火山災害からの復興および火山の恵み

(3) 保全と活用 : 国立公園・ジオパーク・エコツーリズム

(4) 五色沼自然探勝路 : 水の性質、生き物、樹木・草花について

(5) ブナ・赤松という木について

(6) 磐梯山・裏磐梯の生き物 : 野鳥・動物・トンボ・花・木・水生植物

(7) 特定外来種と固有種について

☆ 生徒からの感想

・現地のガイドさんによる丁寧なレクチャーのおかげで、磐梯山やそこに生息する動植物、自然を維持する保全活動などを知ることができました。

・自然に触れ友達と濃い時間が過ごせました。裏磐梯でしか学ぶことが出来ないことがたくさんあり、自然の素晴らしい力を知ることができました。

・今回の自然体験学習ではとても貴重な体験をさせてもらいました。裏磐梯の自然を実際に感じることができて、調べ学習だけでは知ることのできないことも学ぶことができました。ホテルのご飯では福島県の郷土料理をいただくことができました。この体験学習を通して、もっと生態系などを深く学びたいと思いました。

・自然の奥深さやつながりを感じることができました。また、班の友達やそれ以外の仲間ともより親睦を深めることができて有意義な時間でした。

・以前にも五色沼には行ったことがあったけれども、今回のようにガイドさんに詳しく説明をしてもらうことはなかったので、とても貴重な経験になりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

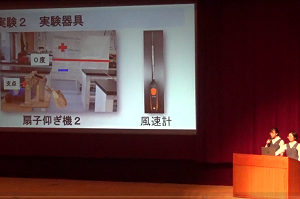

SS課題研究発表会を実施しました

日時 令和5年7月15日(土)

会場 駿優教育会館 大ホール

研究テーマ テーマをクリックすると発表動画を視聴できます

| 1 | エサによってカイコの繭の生産性は高まるのか |

| 2 | 扇子と風のメカニズム |

| 3 | Dilatancy〜実用可能な流体を目指して〜 |

| 4 | アボガドロ定数の測定 |

| 5 | 細胞性粘菌と光の関係 |

| 6 | Zn金属葉~形成に最適な実験環境を探る~[All English」 |

本校3年生SSコースの生徒にとっての最終発表会となりました。全研究班とも、今までの取り組みの成果を堂々と発表することができました。また、今年度は科学部生物班の2年生も研究の途中経過を報告することができました。

質疑では会場から多くの質問が寄せられ、発表会を盛り上げて頂きました。ご参観の皆様、ありがとうございました。

運営指導委員の先生方からは謙虚に研究に取り組んでいた様子が伝わる発表だったとのご講評を頂きました。その他多くのご助言を頂きました。今後の研究に活かしていきたいと思います。

|

|

|

「第8回女子高生STEAMコンテスト」を 茨城大学工学部のご後援をいただき、9月9日(土)に開催いたします。 今年度のテーマは、「パスタブリッジ」です。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。

当日の実施要項はコチラ ↓ |

|

2学年「SS課題研究」第1回中間発表会を実施しました。

日 時 : 令和5年6月20日(火) 会 場 : 本校視聴覚室

本校2学年SSコース生徒による、「SS課題研究」第1回中間発表会を実施しました。今後の研究方針について、パワーポイントにまとめて口頭発表を行いました。

| 1 PYTHONの可能性 |

| 2 BZ反応 |

| 3 お茶と発酵 |

| 4 アレルギーの改善 |

| 5 エサによって繭の生産性は高まるか |

3年生のSSH生徒も参加して、アドバイスをもらったり、多くの質問をいただくなど、今後の研究に意義のある発表会になりました。本格的な研究はこれからです。知れば知るほど湧いてくる「なぜだろう?」に真正面から取り組み、仮説設定と検証を繰り返します。質の高い研究となることを期待しています。

|

|

日 時 : 令和5年6月4日(日) 会 場 :ひたちなか市磯崎町3606(平磯海岸)

本校1・2学年希望者21名、及び鉾田第一高校付属中希望生徒14名による合同の「平磯・白亜紀層 自然研修」を実施しました。

当日は茨城県の環境保全海洋生物の専門家で茨城県環境アドバイザーでもある、鴨川充先生から、平磯海岸の生物についての説明、そして専門的なフィールドワークの仕方を教えていただき、後半に全員で採集した生物を集合して持ち寄り同定を行いました。

好天にも恵まれ、参加生徒全員が大変有意義な研修で、みんなで協力しあって、楽しくフィールドワークを行い、たくさんの新たな発見があったと感想を述べていました。

|

|

SS課題研究の1年間のまとめと振り返りとして、第12回茨城県高校生科学研究発表会に応募しました。ポスターにまとめることで、これから残り半年の研究をどのように進めていくかを考える良い機会となっています。

2学年「SS課題研究」第2回中間発表会を実施しました。

日 時 : 令和4年11月15日(火) 会 場 : 本校視聴覚室

本校2学年SSコース生徒による、「SS課題研究」第2回中間発表会を実施しました。それぞれの研究の進捗状況について、パワーポイントにまとめて口頭発表を行いました。

| 1 扇子と風 |

| 2 Dilatancy~実用可能な流体を目指して~ |

| 3 アボガドロ定数の測定 |

| 4 Zn金属葉~形成に最適な実験環境を探る~ |

| 5 細胞性粘菌は何色を好むのか? |

それぞれが研究の壁に悩んでいる中、それをまとめ発表することで、何が不足していて、これから何をするべきなのかが、明確になったようです。今後の研究の深化に期待です。

SSHサイエンスツアーを日本原子力研究開発機構にて開催し、アジア各国の研修生と文化交流を図り、その後、放射線測定実習を行いました。このサイエンスツアーはオールイングリッシュでの研修であり、参加した生徒たちは、研修生の自国の紹介に対して質問したり、ジェスチャーを混ぜながら自己紹介をしたりするなど、明るくコミュニケーションを取っていました。放射線測定実習に関する講義も英語によるものであり、頑張って理解を進めながら実習を行っていました。終始笑顔で取り組む様子が見られ、充実した研修となりました。

|

|

|

|

自然科学体験学習を下記の日程で開催しました。

8/2(火):磐梯山噴火記念館見学、裏磐梯ビジターセンター見学、五色沼自然探勝路散策、天体観測

はじめに見学した磐梯山噴火記念館では、館長さんから直接講義をいただき、磐梯山の噴火の状況や地形・地質などについて知識を深めることができました。次に見学した裏磐梯ビジターセンターでは、展示や動画資料を見学し裏磐梯の豊かな自然や動植物、歴史文化について知識を深めることができました。雪室も見学することができ、そこに住む人々の、自然と共生した暮らしについても体験する機会となりました。

午後からは、ジオパークガイドの方の案内で、五色沼自然探勝路を散策しました。磐梯山の噴火後に植林された美しいアカマツ林や五色沼湖沼群の色鮮やかさに、生徒たちはとても感動していました。

夜は、ホテルで本校理科教員による天体観測の講義を受け、肉眼で星座や国際宇宙ステーションを探したり、天体観測を行ったりしました。天体望遠鏡で観た木星の姿に、生徒たちは皆心を動かされていました。

8/3(水):磐梯山登山(植生の観察、地質の観察)、講義、発表準備、研修結果報告会

2日目は、あいにくの雨のため、予定を変更し、野外研修は短縮して行いました。磐梯山八方台よりブナ林と旧温泉湧出地の見学を行ったあと、ホテルへ戻り、福島県立博物館で勤務されていたガイドの方による講義・磐梯模型づくり・ゲームという日程となりました。

夜には、2日間の研修結果報告会を行いました。他の人に分かりやすい発表となるよう、タブレットを使って、夕方から工夫しながらスライドを作成しましたので、どの班も納得したプレゼンテーションができたようです。

8/4(木):猪苗代町の巨大隕石の見学、天鏡台からの地形観察、慧日寺の見学

最終日も雨のため、予定を変更し、猪苗代町の巨大隕石の見学、天鏡台からの地形観察に続き、遊水池近くにある慧日寺の見学をしました。巨大隕石の余りの大きさには目を見張るものがあり、こんな大きなものが流れてきたのかと生徒たちは驚いていました。

3日間を通して、雨天の影響を受けた自然体験学習でしたが、ジオパークガイドの方に臨機応変に対応していただき、充実した研修となりました。参加した生徒たちもとても満足していたようです。

|

|

|

|

7月12日(火) 2年生1~8組選択8クラス対象の学校設定科目「環境科学」の時間に、各教室会場で「環境・エネルギーセミナー」を実施しました。

昨年と同様に日本原子力研究開発機構の先生方8名をお招きして、「放射線の利用及び地球環境とエネルギー問題」について授業を実施していただきました。

授業内容①8名の先生のそれぞれが用意したオリジナル資料とパワーポイントによる丁寧な説明、②放射線を測定するガイガーカウンターを使った代表生徒の測定実験、③生徒から事前に送った質問「放射線の人体への影響」、「新エネルギーの将来性」、「必要なSDGsの取組み」等を中心とした内容への回答。

昨年も講演された先生は、二高生は熱心に聞いて学んでくれるので、今回も楽しみに準備万端にして訪問したとことや、日本のエネルギー事情の説明を行って、高校生の意識を知る有意義な機会になりましたと感想をいただきました。

多くの受講生徒は、日本や世界のエネルギー事情、地球温暖化、放射線の知識、SDGsの取り組み状況等々、知らないことやたくさんの大切な情報をわかりやすく伝えていただいて勉強になったと感想を述べていました。

|

|

SSH「平磯・白亜紀層 自然研修」を実施しました。

日 時 : 令和4年7月2日(土) 会 場 :ひたちなか市磯崎町3606(平磯海岸)

本校1・2学年希望者28名、及び鉾田第一高校付属中希望生徒15名による合同の「平磯・白亜紀層 自然研修」を実施しました。

当日は茨城県の環境保全海洋生物の専門家で茨城県環境アドバイザーでもある、鴨川充先生から、平磯海岸の生物についての説明、そして専門的なフィールドワークの仕方を教えていただき、後半に全員で採集した生物を集合して持ち寄り同定を行いましたた。

参加生徒全員が大変有意義な研修で、みんなで協力しあって、楽しくフィールドワークの極意を学べたと感想を述べていました。

|

|

|

|

2学年「SS課題研究」第1回中間発表会を実施しました。

日 時 : 令和4年6月14日(火) 会 場 : 本校視聴覚室

本校2学年SSコース生徒による、「SS課題研究」第1回中間発表会を実施しました。今後の研究方針について、パワーポイントにまとめて口頭発表を行いました。

| 1 扇子と風 |

| 2 ダイラタンシー~実用可能な流体を目指して~ |

| 3 アボガドロ定数の測定 |

| 4 Zn金属葉~二次電池電極への実用化を探る~ |

| 5 細胞性粘菌 |

本格的な研究はこれからです。知れば知るほど湧いてくる「なぜだろう?」に真正面から取り組み、仮説設定と検証を繰り返します。質の高い研究となることを期待しています。

|

|

令和4年7月16日(土) SS課題研究発表会ならびに科学探究に関する研究協議会を開催します。

〇 SS課題研究発表会 9:00~13:00 【駿優教育会館8階 大ホール】

3年生は、班ごとに設定したテーマについて、1年以上調査研究を進めてまいりました。数学1件、物理2件、化学6件、生物7件、地学1件の計17件の発表です。うち2件は英語による発表です。

〇 科学探究に関する研究協議会 14:30~15:30 【水戸二高 会議室 他】

発表会に参加された大学の先生方や有識の方々、各校の先生方との意見交換をとおして、質の高い科学探究の指導について協議いたします。

写真は昨年度のものです。

令和3年度未来の科学者育成プロジェクト事業「第11回茨城県高校生科学研究発表会」へ参加します。

日 時 : 令和4年3月15日(火)~令和4年3月21日(月)

会 場 : オンライン(茨城県教育委員会HPにも掲載)

茨城県内の高等学校及び中等教育学校(後期課程)の生徒が参加する行事です。各研究について、研究内容を説明したポスター(pdfデータ)及び動画を、本校ホームページにおいて公開します。審査及び表彰は行わず、それぞれの研究に対して、第一線で活躍している研究者から指導や助言を受けることにより研究内容の一層の深化を図ることを目指しています。

以下の表にある研究テーマは2学年SSコース生徒の研究となります。ポスターと動画がございますのでじっくりと御覧ください。

SSH研究成果報告会を開催しました。

日 時:令和4年2月18日(金) 10時30分~15:30

場 所:【午前】口頭発表 ・・・ 駿優教育会館 大ホール

【午後】ポスターセッション ・・・ 水戸二高体育館

【午前】口頭発表 代表生徒による12件の発表を行いました。

| 区 分 |

テ ー マ |

| STARTプログラム | 加藤シゲアキ 文学賞までの道を追う |

| 環境科学 | 世界遺産は本当に美しいのか |

| みんなで学べる世界に | |

| ジェンダー差別を無くすために 私たちが意識しない差別について | |

| サステナブルな暮らし | |

| 質の良い教育をみんなに | |

| 野生動物を守るために | |

| 貧困とは世界全体のシステムエラー | |

| SS課題研究 | 発酵食品を長く!おいしく!食べたい!!! |

| 草木染めの堅牢度~紫外線による梅染めの褪色~ | |

| Zn金属葉~成膜のコントロールと構造解明~ | |

| 脳のない天才~粘菌の研究~ |

【午後】ポスターセッション 生徒全員が、1年間の探究の学びの成果を発表しました。

口頭発表のようすを撮影した動画を、学校・教育関係者対象に3月31日(木)まで限定公開いたします。視聴をご希望の方は、こちらの「動画視聴希望申込書」に必要事項をご記入の上、koho@mito2-h.ibk.ed.jpまでご連絡をください。

【午前】口頭発表

【午後】ポスターセッション

水戸市次世代エキスパート育成事業ミニスーパーサイエンスコース「目指せ!未来の科学者」実験講座を下記のとおり実施しました。

日時:12月4日(土)、18日(土) 両日とも14時~17時

場所:本校化学実験室・生物実験室

対象:水戸市内の小学6年生、中学1年生

化学実験講座は、「ビタミンCがたくさん入っている飲み物はど~れだ?」というテーマで、身近な飲料水中のビタミンC(アスコルビン酸)濃度測定を実施しました。1回の酸化還元滴定に時間がかかりましたが、予想どおりの結果とそうでない場合があり、実験を楽しみながら「何故だろう?」を考えるあっという間の3時間でした。

生物実験講座では、「不思議な眼」をテーマに、眼に関する基礎知識を楽しく学ぶ講義を実施し、その後、その知識をもとに「盲班の形を調べる実験」と「ブタの眼の解剖実験」を行いました。参加者同士がグループ内で意見交換をしながら、協力して実験を行いました。

サイエンスサポーターとして参加した本校の1・2年生は、参加者に対して疑問解決のアドバイスや実験のサポートを小中学生の目線で対応しており、大変頼もしく思えました。参加者からは、「話し合いながら答えを導くことが楽しかった。」「本物を触ることで眼について新しい知識を知ることができた。」などの感想がありました。

自然科学体験学習報告会を下記の内容で実施しました。

日時:11月18日(木)5時間目

場所:本校第一体育館

対象:1学年生徒全員

8月に実施した自然科学体験学習の研修報告会として、参加生徒26人がそれぞれの活動班ごとにプレゼンテーションソフトを利用し、ステージ上で発表を行いました。

活動班は8班あり、全員が同じ行程で活動したにも関わらず、それぞれの視点により報告内容は異なり、大変興味深い発表を聞くことができました。自然科学体験に参加した生徒からは「今回参加しなかった周りの人達にも、今回体験した様々なことをぜひ伝えたい。」という声がありました。この報告会が、参加できなかった生徒に対し、少しでも自然科学に対する興味・関心を高められていたら良いと思います。

~以下、自然科学体験報告会後の感想の一部抜粋。~

・私は自然科学体験学習に参加しなかったけれど、参加者の発表で磐梯山の噴火や沼などの自然状況を知ることが出来ました。私は今まで火山の噴火について人間からの視点からしか考えていなかったので、噴火は災害をもたらすだけで私たち人間にとってはなにも利益がないと思っていました。しかし、自然の視点から見れば噴火は自然環境に多くの利益を施しているんだなと気づくことが出来ました。

・体験で学んだことをパワーポイントで分かりやすく説明していて凄いなと思った。それぞれのグループごとに発表の良さがあり、興味が惹きつけられた。体験の様子を見て楽しさが伝わってきた。原稿など何も見ずに堂々と発表する姿勢に素晴らしいと思い、自分もスタートプログラムに向けて頑張ろうと思った。

自然科学体験学習を下記の日程で開催しました。

8/3(火):磐梯山噴火記念館見学、裏磐梯ビジターセンター見学、五色沼自然探勝路散策、天体観測

8/4(水):磐梯山登山(植生の観察、地質の観察、銅沼水質調査)、発表準備、現地報告会

8/5(木):あぶくま洞見学

初日は、最初に磐梯山噴火記念館を見学しました。館長さんから直接講義を受けることができ、磐梯山噴火に関する知識を深めることができました。その後、裏磐梯ビジターセンターで裏磐梯の四季に関する映像を見たり、雪室の見学をしたり、現地についての理解も深まりました。そして、現地のガイド案内で五色沼自然探勝路の散策を行いました。噴火後の植林による美しいアカマツ林や色鮮やかな五色沼湖沼群を間近で見ることができ大きな感動が得られました。ホテルに着いてからは天体観測に関する講義を理科担当の引率者から聴いた後、天体望遠鏡で木星と土星を観測しました。写真でしか見たことがなかったこれらの天体を直接観測し、木星の衛星や土星の輪を見ることができ、皆感動していたようです。星座や天の川もはっきりと見ることができ、夜空を見上げていると、時折、流れ星を見ることもでき、水戸ではできない体験ができたことで、忘れられないものとなりました。

2日目は、裏磐梯スキー場のゲレンデを登りました。噴火後の植林とスキー場という人間活動が同居する場所だからこそ見られる遷移の様子を自分の目で観察することができ、教科書の理解を深める貴重な経験となりました。夕方からは2日間の研修結果を報告するためのプレゼンテーションづくりを行い、その後、報告会を行いました。他者に分かりやすく発表するためにどの班も工夫しながらスライドの作成を行っていました。この発表はプレゼンテーション能力の向上につながるものとなりました。

最終日は、あぶくま洞を見学し、自然が作り出す美しい造形美に感動しました。天候にも恵まれ、充実した自然体験学習になりました。

SS課題研究発表会を開催しました。

日 時:令和3年7月17日(土) 9時30分~

場 所:駿優教育会館 大ホール(8階)

以下の計13件の発表を行いました(うち3件は、英語による発表)。

|

マイコンカーラリー |

|

|

糸なし糸電話の応用 |

|

|

骨伝導イヤフォンの研究 |

|

|

母なる海に迫る危険~マイクロプラスティックによる海洋汚染~ |

|

|

二つの顔を持つ瞬間冷却材 |

|

|

ANTI BUBBLE ~洗剤の成分と強度の依存性について~ |

|

|

閉鎖系 Belouzov-Zhabotinsky反応における酸素の影響 |

|

|

煌めきの銅葉 ~電析による銅薄膜の形成条件を探る~ |

|

|

ビタミンC電池 |

|

|

梅と抗菌 |

|

|

水の浄化 |

(All English) |

|

天然酵母での米パンの発酵 |

(All English) |

|

オイル産生藻類

|

(All English)

|

発表後には活発な質疑応答があり、今後の研究についての指針とすることができました。

なお、発表会のようすを学校・教育関係者対象に9月30日(木)まで限定公開いたします。

視聴をご希望の方は、こちらの「動画視聴希望申込書」に必要事項をご記入の上、

koho@mito2-h.ibk.ed.jpまでご連絡をください。

|

|

2学年「SS課題研究」第1回中間発表会を実施しました。

日 時 : 令和3年6月2日(水)

会 場 : 本校視聴覚室

本校2学年SSコース生徒40名による、「SS課題研究」第1回中間発表会を実施しました。17班の今後の研究方針について、パワーポイントにまとめて口頭発表を行いました。

|

1 ドブルの原理 |

9 栄養価の高いもやしの栽培 |

|

2 木造建築の耐久性 |

10 脳のない天才~粘菌の研究~ |

|

3 眠くなる振動 1/fゆらぎ |

11 持続可能な未来と昆虫食 |

|

4 相互作用 |

12 梅の堅牢性 |

|

5 金属葉 |

13 発酵食品の賞味期限コントロール |

|

6 お茶の可能性~天然の界面活性剤~ |

14 水の浄化 |

|

7 アセチルサリチル酸の合成の収率 |

15 昆虫はおいしいか? |

|

8 BZ反応の停止・復活における 溶存酸素濃度の変化の研究 |

16 効果的な菌の減らし方 |

|

17 マイクロプラスティックのによる海洋汚染2 |

本格的な研究はこれからです。知れば知るほど湧いてくる「なぜだろう?」に真正面から取り組み、仮説設定と検証を繰り返します。質の高い研究となることを期待しています。

BZ反応の発表 |

粘菌の発表 |

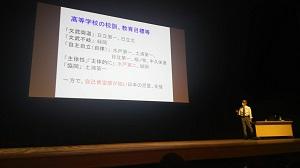

SSH講演会を実施しました。

日 時 : 令和3年5月31日(月)

会 場 : ザ・ヒロサワ・シティ会館(県民文化センター)

茨城大学副学長・理学部教授の折山剛先生より、「Let’s Enjoy Science!」の演題でご講演頂きました。前半は、先生のご専門である化学分野について、①日本は科学技術創造立国 ②化学とは ③有機化合物の多様性 ④グリーンケミストリー(環境調和型反応) ⑤化学の展望 についてご講義いただきました。後半は、茨城大学での学生の主体的な学び、高校生に育てて(鍛えて)欲しい力(読解力・集中力など)について、理路整然かつ楽しくお話しいただきました。

生徒感想・・・「キラルとアキラルの話が分かりやすかったです。(1年生)」 「今回の講演を聞いて化学についてもっと学びたいと思った。化学の大切さについて改めて知ることが出来た。また大学選びに生かしていきたい。(2年生)」 「大学の学科や取り組みについて詳しい話を聞けたので、大学への期待が強まった。探究心を大切にして、学習に励みたい。(3年生)」 「コロナ禍でオープンキャンパスになかなか行けない中、このように詳しく評価の基準なども教えていただく貴重な機会となりました。とても勉強になりました。(3年生)」

|

|

第3期(平成28年度~令和4年度)

『水戸二高SSHサイクルや主体的・協働的な学びを活用した、

科学技術を牽引できる女性の育成』です。

目標として、「科学技術を牽引できる女性としての「発想力」や「問題解決力」及びその

基盤を育成し、研究開発課題の達成」に取り組んでいきます。

| SSH研究開発実施報告書(要約),成果と課題 | R03年度 R02年度 R01年度 H30年度 H29年度 H28年度 |

|---|

第2期(平成23年度~27年度)

①「次世代を担える科学的素養を備えた女性の育成」

②「積極的に世界を目指す女性科学者育成の基盤づくり」

③「小・中学校等に対する科学への夢を育むための教育支援の研究と開発」

を研究課題としてSSH事業に取り組んできました。

これらの研究成果が評価され、新たに3期目の指定を受けました。

| SSH研究開発実施報告書(要約),成果と課題 | H27年度 H26年度 H25年度 H24年度 H23年度 |

|---|

第1期(平成18年度~22年度)

「科学大好き人間の育成」、「国際的に活躍できる女性科学・技術者の育成の基盤づくり」

| SSH研究開発実施報告書(要約),成果と課題 | H22年度 H21年度 H20年度 H19年度 H18年度 |

|---|